- (5).jpg [size : 71.7 KB] [다운로드 : 33]

인간과 기계는 다를까?

우리와 그들의 관계를 생각해본다.

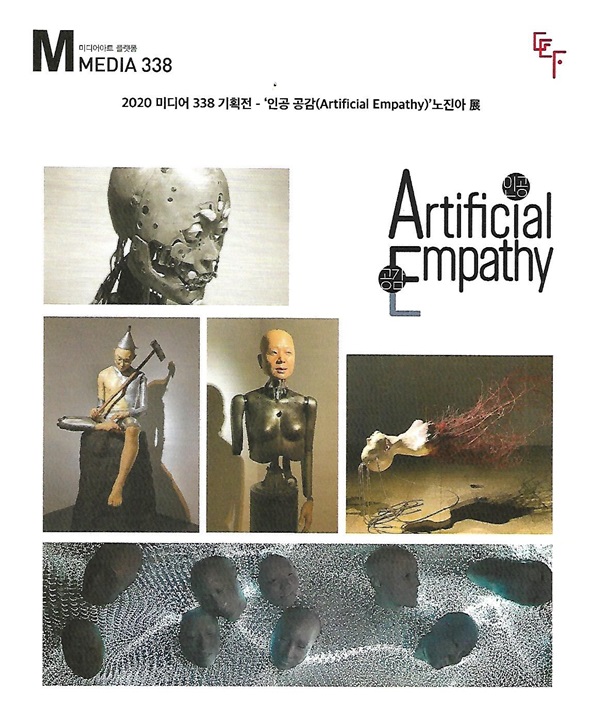

2020 미디어338 기획전 - ‘인공 공감(Artificle Empathy)’ 노진아 展

김재철 통신원

인간과 기계는 다를까? 인간의 편의를 위해서 기계가 만들어지고 발전하여 우리들의 일상 전체에 자리 잡고 있다. 이제는 사람의 빈자리보다 기계의 빈자리가 더욱 허전하게 느껴진다. 인공지능이 말을 하는 모습을 보며 신기해한다. 마치 어린아이가 단어를 말하고 문장을 말하는 모습을 보는 것과 같이 신기해한다. 우리는 인공지능과 인간의 성장을 비슷하게 바라보고 이미 익숙해져있다. ‘인공 공감(Artificle Empathy)’전시를 통해 인간과 기계와의 관계 그리고 인간으로서의 존재에 대해서 생각해본다.

▲ 2020 미디어338 기획전 - ‘인공 공감(Artificle Empathy)’ 노진아 展

어느 순간부터 기계들은 점점 인간화되고 인간들은 편리를 위해 자신의 몸을 발전시키며 기계처럼 되어가고 있다. 작품들은 항상 인간이 되고 싶다고 이야기하며 행동을 따라하고 눈을 맞추어 대화한다. 인간이 되고 싶어 하는 기계들이 점차 인간다워져서 어느 순간 인간과 구분할 수 없을 정도로 자연스럽게 소통하는 존재가 된다면 그들의 존재와 감정은 인간과 다른 것인가라는 질문을 던져본다.

(작가 인터뷰 중)

▲ <나의 기계 엄마(Mater Ex Machina)> ▲ <나의 기계 엄마(Mater Ex Machina)>

실리콘 피부내면에 기계구조 노출

<나의 기계 엄마> 이 작품은 작가의 어머니를 실제로 모델링하여 만든 작품으로 딥러닝 방식을 통해 인간의 동작과 표정을 읽고 이를 따라하려고 노력하고 계속 시도한다. 관객의 표정에 따라서 미간을 찌푸리거나 웃거나 눈을 크게 뜨거나 고개를 돌리는 등 단순한 동작들을 따라하면서 관객의 표정을 배워나가고 감정을 익히는 작품이다. 이번 전시에서는 작품 간의 소리가 겹칠 것을 고려하여 행동만을 따라하게 설정하였으나 필요에 따라서는 대화를 하는 모드도 설정이 가능하다.

▲ <나의 양철 남편(My Hus Tinman)>

<나의 양철 남편> 이 작품은 『오즈의 양철 나무꾼』에서 영감을 얻어 제작된 작품으로 관객의 움직임에 따라서 눈알이 움직이는 인터렉티브 작품이다. 신체를 양철로 바꿔가면서 도끼질을 계속하며 결국엔 몸 전체와 머리도 양철로 바꾸어 마음까지 잃게 된다. 이를 바탕으로 편리에 의해서 기계화 시켜가는 인간의 모습을 이야기하기도 하지만 한편으로 양철 나무꾼이 상징하는 미국동부의 공장노동자모습으로 사회의 부속품처럼 일만하다가 마음과 사랑을 잃어버린 모습을 통해 가족들을 위해 열심히 일을 했지만 오히려 가족들과의 관계가 소홀해지는 모습을 이야기하고자 하는 작품이다.

▲ <진화하는 신 가이아(An Evolving GAIA)와 노진아 작가

<진화하는 신 가이아> 이 작품은 인간을 닮은 거대한 로봇 가이아의 몸에서 나뭇가지가 자라나서 마치 인간의 혈관처럼 보이는 형태를 하고 있다. 관객이 다가가서 귀에 말을 걸면 눈을 굴려 관객을 쳐다보며 턱을 움직여 대답을 한다. 가이아라는 이름은 대지의 여신을 상징하기도 하지만 제임스 러브록(James Ephraim Lovelock)의 가이아 이론에서 차용하였다. 지구를 환경과 생물로 구성된 하나의 유기체로 설명하는 것처럼 로봇에 대해 인식의 틀을 바꾸어 생각하면 생명을 가진 존재로 생각할 수 있지 않을까라는 생각으로 이름이 지어진 작품이다.

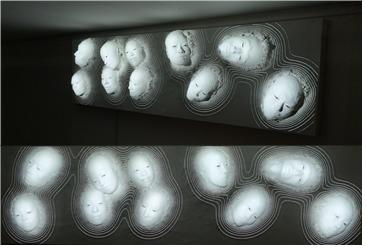

▲ <스틱스-불멸의 협주곡(Styx-A Concerto of Immortality)>

<스틱스-불멸의 협주곡> 이 작품은 작가의 지인들의 얼굴을 캐스팅하여 만들어진 작품으로 관객이 다가오면 눈알을 굴리면서 살아있다는 느낌을 준다. 과학의 발전으로 인간은 생명을 연장하고 자연의 것들을 인위적으로 만들어내고 있다. 이는 마치 그리스 신화에 나오는 스틱스 강에 담가져 영생을 얻은 아킬레우스를 떠올리게 한다. 이 곳에 있는 얼굴들은 로봇을 상징하고 있다. 인간이 기계화 되어가면서 점점 생명을 잃어가는 것이 아닌가라는 생각을 하면서 인간들이 인간으로써 살아가기 위해 어떤 조건이 필요한 것인가라는 질문을 던지는 작품이다.

작품을 둘러보고 작업에 대한 궁금증이 있어 노진아작가를 직접만나 작업에 대한 이야기와 전시소감에 대해서 간단한 대화를 나누어 보았다.

Q : 작품의 내용이 인간과 기계의 관계를 이야기하는데 인공지능을 사용하게 된 계기는 무엇인가요?

A : 예전부터 기계와 인간의 관계 혹은 사람이 아닌 것과 사람과의 관계 그리고 가상과 현실의 관계 등 관계에 대한 작품들을 해왔던 것 같습니다. 그래서 관계에 대한 작업을 해오다가 대학원을 졸업하면서 처음으로 물리적인 로봇을 만들기 시작했을 때 관계를 이어주는 방법을 대화라고 생각했습니다. 초기에는 관객이 타이핑을 해서 말을 거는 구조로 ‘제페토의 꿈’, ‘타이핑하세요. 나는 말을 할 테니’라는 작품을 하며 타이핑을 통한 대화의 구조를 만들었습니다. 그때 당시 관객들의 작품에 대한 몰입도가 굉장히 높았고 평소에 사람들끼리 대화할 때 하지 못했던 이야기도 쉽게 하는 모습을 보았습니다. 그래서 그 후로 작업을 할 때 대화를 하는 방식으로 진행을 많이 하게 되었고 계속해서 인공지능기술과 로봇기술이 발전하고 있어서 ‘진화하는 신 가이아’처럼 자연스럽게 움직이고 대화하는 작품으로 발전해 나가고 있습니다.

Q : 대부분의 작품들이 작가님 주변인들의 얼굴을 하고 있잖아요? 일반적인 로봇의 얼굴을 할 수 있었는데 주변인들의 얼굴을 사용하시게 된 계기는 무엇인가요?

A : 제 작품들은 인간이 되고 싶어 하는 로봇에 대한 이야기를 하고 있습니다. 로봇들은 인간의 행동을 따라하고 인간의 생김새까지도 닮고 싶어 합니다. 그러다보니 굉장히 현실적인 결과물로 표현을 하게 되었습니다. 이러한 표현방식은 언캐니(Uncanny : 데자부, 도플갱어와 같이 기이하게 느껴지는 심리적 현상을 일컫는 용어)함을 주게 되는데 보는 사람들에게 조금 불쾌할 정도로 리얼할 수도 있습니다. 그래서 그런 부분들에 제 가족이나 가장 좋아하는 사람들을 사용한다고 하면 약간 반감되는 부분들이 있는 것 같습니다. 또한 제가 작업을 통해 저의 어머니와 남편을 만들면서 스스로에게도 개인적인 의미가 발생하기도 하지만 관객들이 보실 때도 본인의 부모님과 남편, 친구들과의 관계를 떠올리면서 몰입을 하시는 것들이 생겼습니다. 몰입하시는 과정에서 오히려 더 언캐니(Uncanny)해지기도 하지만 한편으로는 희석시켜서 본인의 감정 등을 대입시키는 그 과정이 제 작품에 가장 중요한 요소인 것 같습니다.

Q : 끝으로 이번 기획전의 소감과 관객들에게 하시고 싶은 메시지가 있으신가요?

A : 광주문화재단 ‘미디어338’에서 불러주셔서 제 오랜 작품들이 꽤 모이는 전시를 하게 되어서 개인적으로 매우 뜻깊은 전시인 것 같습니다. 작가가 작품을 통해서 작가의 지인들을 모아놓은 것이지만 관람을 하시면서 본인의 마음이나 감정 그리고 가족, 지인들과의 관계에 대해서 혹은 기계와 인간의 관계에 대해서 생각해보시는 시간이 되셨으면 좋겠습니다. 또한 다가올 미래에 인간과 인공지능, 기계들이 어떻게 섞여서 살아갈지에 대해서도 고민해보는 시간을 가졌으면 합니다.

이번 ‘인공 공감(Artificle Empathy)’ 노진아 展은 오는 23일(금)까지 광주문화재단 빛고을 아트스페이스 2층 ‘미디어338’에서 오프라인전시를 통해 소통하고 공감할 수 있다. 온라인전시(http://www.gjmp.kr)를 통해서도 작품을 감상할 수 있지만 직접 방문하여 이들과 직접 소통해보는 것이 작품이 주는 진정한 의미를 느낄 수 있다고 생각한다.

| 김재철 (11기 통신원) “기회가 되면 많은 사람들을 보고, 그 사람들이 어떻게 살아가는지 봐야한다.” 그냥 친한 형이 해준 말이다. 그런데 이 말이 그 어떤 조언보다 더 마음속에 담겨 매순간 나를 바꾸고 있다. 문화예술현장에 가서 다양한 사람들을 보고 그들을 기록한다. ‘사람 사는 게 다 거기서 거기지’가 아니다. 각자 다른 생각을 하고 다양한 문화예술을 추구한다. 아직 만나지 못한 사람이 많고 접하지 못한 문화예술이 많다. 다양한 문화예술을 경험해서 이를 알리고 ‘사람 사는 게 다 다르다’를 보여주고 싶다. |