- 1205 성과공유워크숍-120.jpg [size : 11.7 MB] [다운로드 : 38]

지역문화예술교육기반구축사업

문화예술교육의 꽃을 피우는 이곳은 ‘소·행·성’

2019 지역문화예술교육기반구축사업 성과공유워크숍

통신원 이하영

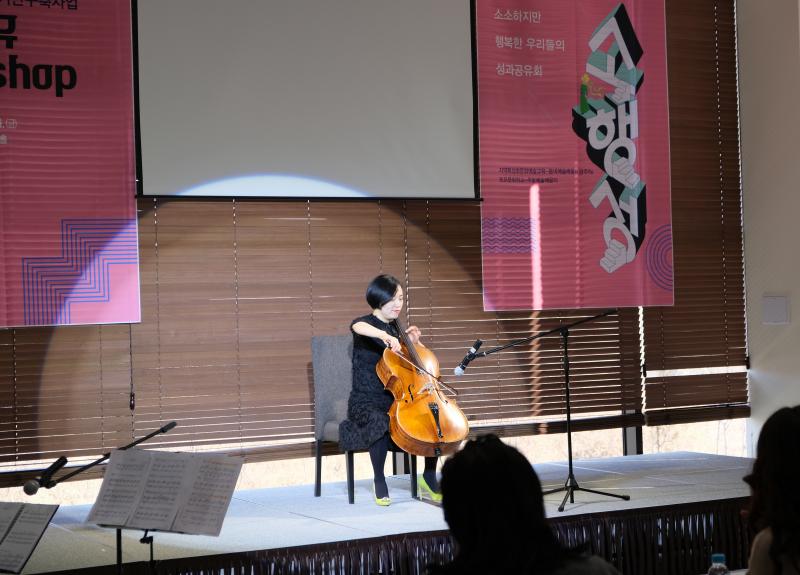

“소행성(소소하시만 행복한 우리들의 성과공유회)에 오신 걸 환영합니다.” 실내악단 마하나임의 공연으로 시작을 알린 2019 지역문화예술교육기반구축사업 성과공유 워크숍. 선율이 머물렀던 자리에 광주문화재단 김윤기 대표 이사님의 인사말이 울려 펴진다. ‘소소하지만 행복한 우리들의 성과공유회’ 라는 이름에 걸맞게 따뜻한 노래와 인사말로 문을 연 행사는 시작부터 행복한 분위기가 감돈다. 어린 왕자의 소행성에 장미꽃이 있다면 이곳에는 문화예술 교육으로 사람들의 삶에 꽃을 피우는 선생님들이 있다. 광주 곳곳에서 문화예술 교육에 힘쓰고 계시는 선생님들이 모여 한 해 성과를 정리하고 나누는 자리, 소·행·성에 방문했다.

▲ 실내악단 마하나임의 공연모습

공연과 인사말씀이 끝나자 본격적으로 한 해 성과를 공유하는 자리가 이어진다. 땅콩나무문화예술협회, 미술공감채움, 메이아이, 두드림평생교육원 네 개 단체의 이야기를 들을 수 있는 사례 발표 시간이다.

“심장이 밖으로 튀어나올 것 같아서 제가 무슨 말을 하고 있는지도 모르겠어요.” 떨리는 목소리도 잠시. 땅콩나무문화예술협회의 양중희 선생님께서 아빠들의 캘리그라피 수업을 소개하신다. 준비해 오신 영상 속에는 어색하고 부끄러운 첫 수업 시간부터 자신만의 그릇을 만들어 그 위에 글씨를 거침없이 써 내려가는 아빠들의 모습이 담겼다. 자신의 글씨를 찾아가며 나를 조금씩 알아가고 표현하는 아빠들을 보며 프로그램을 운영하는 선생님들도 함께 성장해 나가는 것 같았다는 말씀이 인상 깊다. ‘앞으로 나와 내 가족만을 위한 게 아니라 더 나은 지역사회를 만들어가는 프로그램이 되길 바란다’는 선생님의 이야기를 들으며 더 많은 이들의 참여로 땅콩나무가 숲을 이루는 날을 상상해볼 수 있었다.

“사업이 끝난 후에도 자발적으로 모이셔서 그림을 그리고, 전시를 하는 모습을 보면서 ‘문화예술교육이 이분들의 삶의 일부가 되었구나’하는 생각을 했어요. 1-2년하고 멈추지 않는 게 정말 중요하다는 생각이 듭니다.” 12년도부터 군산지역 소외계층 및 소수자들과 함께 문화예술 활동을 하고 있는 미술공간 채움 고보연 선생님의 생생한 이야기는 이제 막 프로그램을 시작한 선생님들께 힘을 실어준다.

▲ 미술공간채움 고보연 선생님의 사례발표

토요문화학교의 메이아이와 두드림평생교육원은 ‘자연’과 ‘놀이’를 통해 아이들을 삶을 변화시키는 프로그램을 진행하고 있다. 한 해 동안 아이들의 삶이 어떻게 변화했을까? 선생님들의 사례 발표가 계속된다.

“아이는 혼자 변할 수 없잖아요. 가족형 문화예술의 교육성을 실감하고 이 부분에 중점을 두어 프로그램을 진행하고 있어요.” 계절의 변화를 가족과 함께 온몸으로 경험하는 메이아이의 교육 프로그램 ‘신나는 자연탐험대’를 운영하고 계시는 김정화 선생님이 보람찼던 순간을 공유하고,

▲ ‘놀이탐험대~우리는 골목대장’을 소개하시는 두드림평생교육원 최문정 선생님

“그저 아이들이 노는 장을 마련해 주는 것만으로는 안되는구나. 아이들의 삶을 바꿀 수 있고 아이들이 주체가 되어 놀이를 주도할 수 있게 꾸며야겠다는 생각이 들었어요.” 놀이를 매개로 아이들과 함께하는 프로그램을 운영하고 계시는 두드림평생교육원의 최문정 선생님이 프로그램을 운영하며 느낀 어려움과 앞으로의 계획을 이야기한다. 소행성을 찾은 모든 이들이 고개를 끄덕이며 서로의 기쁨과 고민에 공감한다.

이렇게 비슷한 기쁨을 느끼고 같은 고민을 하고 계신 선생님들을 위해 전문가 컨설팅 시간이 이어진다.

총 39개 단체가 6개 조로 나뉘어 전문가의 컨설팅을 받는다. 동그랗게 둘러앉아 서로의 일 년을 공유하고 어려움과 고민을 함께 나누며 이에 대한 전문가들의 조언을 듣는 시간이다.

“문화예술 교육은 참여자와 함께 가는 거거든요. 일방적으로 가르치는 교육이 아니죠. 함께 간다는 건 스스로 사고할 수 있도록 시간을 마련해주고, 기회를 마련해주는 거예요. 가르침이 전부면 안 돼요.”

“형식에 집중하다 보면 이 프로그램이 어떻게 보일까 꾸미기에 급급하게 돼요. 무용이라는, 음악이라는 컵 안에 무엇을 담을까? 그걸 고려하지 않으면 반응이 ‘재밌었어요’ ‘즐거웠어요’ 표면적 언어에 머물러버려요. 체험과 활동을 넘어 의미로의 교육이 되어야 하기 때문에, 그래서 문화예술 교육이 어려운 거예요.”

문화예술교육이 도대체 무엇이고 어떤 역할을 해야 하는지 이해를 돕는 내용부터 프로그램의 회차를 어떤 식으로 구성해야 하는지, 보조강사의 역할은 무엇인지 실질적인 조언까지. 2시간이 넘도록 다채로운 이야기가 오간다.

컨설팅 시간에 못다 한 이야기가 저녁식사 자리에서 계속된다. 더 나은 프로그램을 위해 계속해서 고민하는 선생님들의 모습이 인상 깊다. 문화예술교육에 대한 이야기로 가득 채워진 저녁식사 자리가 끝나고 모두 비슷한 꿈을 꾸며 잠자리에 드셨으리라 생각한다.

▲‘복합문화지구 누에’를 둘러보는 시간

소행성에서 맞는 이튿날 아침이 찾아왔다. 아침 일찍부터 방문한 곳은 완주에 위치한 ‘복합문화지구 누에’ 잠업 공장이 목공과 섬유, 도자, 금속공예를 모두 배울 수 있는 교육공간으로, 누에를 보급했던 보급 창고가 공연과 전시가 진행되는 아트홀로, 관사 부지가 공동체 공간으로 탈바꿈한 곳이다.

프로그램을 기획하고 운영하던 선생님들이 오늘만큼은 직접 프로그램을 경험하는 참여자가 되어 은반지와 가죽 지갑을 만들고 소행성에서의 하루를 즐긴다. 체험 후에는 공간을 둘러보며 문화예술 교육의 중요성을 재확인하는 시간을 가졌다. 건물과 건물 사이를 지나는 길, 커다란 작품이 벽면을 장식하고 있다.

▲벽면을 장식하고 있는 작품

“선생님들께 잠깐 설명드리고 싶은 작품입니다. 무슨 그림으로 보이세요? 책과 종이비행기가 있지요. 지식은 책을 통해서도 얻지만 놀이와 행동을 통해서도 얻을 수 있다는 의미가 담겨있습니다.”

안내를 도와주신 임승한 사업단장님이 작품을 보며 들려주신 이야기가 기억에 남는다. 문화예술 교육을 통해 지식과 가치를 전달하고 삶의 변화를 위해 노력하고 계신 선생님들과 함께했기 때문일 것이다. 문화예술은 시간이 가면 저절로 발전하는 것이 아니라 거기에 몰두한 사람들에 의해 발전한다고 한다. 선생님들의 노력이 사람들의 삶에 꽃을 피우고, 나아가 문화예술의 꽃을 피우는 날을 기대해본다. 어린 왕자의 소행성에는 한 송이 꽃이 피어있지만 우리의 소행성은 선생님들이 피워낸 소소하지만 행복한 삶들로 가득할 것이다.

| 이하영 (10기 통신원) 미술대학 큐레이터학과를 졸업했다. 큐레이터가 뭐 하는 사람이냐는 질문을 자주 받는데, 그때마다 '구슬이 서 말이라도 꿰어야 보배라는 말 아세요?'라고 되묻는다. 예술작품을 전시라는 형태로 잘 꿰어서 사람들과 소통하는 일을 좋아한다. 모든 일의 끝에는 사람이 있다고 믿으며 예술작품 너머의 사람을 보려고 애쓰며 산다. |