✉[아뜨르릉] 온 계절 모두 다 다른 나무가 있었다

광주문화예술교육지원센터

날짜 2025-04-29

첨부파일

- 00[아뜨르릉]4월_기획연재 (2).jpg [size : 668.5 KB] [다운로드 : 0]

그림책 톺아보기 - ①

온 계절 모두 다 다른 나무가 있었다

최서영 / 그림책 작가

연약하고 미숙한 것을 봄

봄이라는 말은 분명 ‘보다’라는 말에서 유래 되었으리라 확신한다. 봄에는 가만히 있어도 보이는 것들이 많기 때문이다. 벌거벗은 나뭇가지에 이제는 못 참겠다 터져버린 이파리들이 보인다. 잠들었던 작은 생명들마저 여기저기서 꼬물거리는 것이 보인다. 그렇게 인간의 거리도, 언 땅도 다시 살아있는 것들로 소란스러워진다. 그러나 아직 겨울을 사는 것처럼 잔뜩 웅크리기로 작정한 사람에게 봄은 이제 그럴 때가 아니라고 가만히 있을 때가 아니라고 다그치는 것만 같다. 그래서 앙상한 마음에 억지로 싹을 틔우려 조바심이 난다. 얼른 구겨진 몸이라도 서둘러 펼쳐내어 억지로 생기있게 살아내려 애써야 할 것 같다. 이런 탓에 나는 오랫동안 봄을 힘겨워했다.

약 5년 전 4월, 겨우 돌이 지난 내 아들이 내 품에서 숨을 내쉬지 않았다. 다행히 아들은 내 품에 돌아왔지만, 그맘때쯤 친하게 지내던 육아동지의 아들은 땅에 심어야 했다. 그날 이후, 연약한 생명을 반드시 지켜내고야 말겠다는 마음이 굳건해질수록 처음 사회생활을 시작할 때 목격했던 세월호가 갈수록 선명히 떠올랐다. 특히 4월의 벚꽃이 필 때마다 자식을 바다에 심은 절절한 모성애를 상상하면, 벚꽃이 흐드러지는 따뜻한 봄에도 한겨울처럼 몸을 말아 가만히 지내고 싶었다. 당시를 떠올려보면, (어른들이 알아서 할 테니) ‘가만히 있으라.’라는 말만큼 나를 아프게 한 말이 ‘못다 핀 꽃’이었기 때문이다. 작은 꽃잎도 못 펼쳐봤을 아이들의 가라앉은 꿈이 너무나 아까워서 따뜻한 바람에도 살갗이 시렸다.

그림책 를 펼치면 제일 먼저 벚꽃나무가 등장한다. 책을 펼치자마자 희고, 분홍빛이 가득한 벚꽃나무를 자세히 바라보면, 다른 꽃나무와 달리 이파리 없이 피어있는 것을 알 수 있다. 아마도 겨우내 꽃을 피우고 싶어 안달이 난 꽃잎들이 참을성 없이 꽃잎을 먼저 내밀었나 보다. 올해도 어김없이 성급하게 피어버린 꽃잎이 봄을 차지했다. 삭막했던 거리는 순식간에 아름답게 붐볐다. 그런데 만약 “이파리를 먼저 내고 꽃잎을 내밀어야 튼튼하고 오래간다.”는 잔소리를 벚나무가 들었더라면, 우리는 봄에 온전한 벚꽃나무를 볼 수 없었을 것이다. 어쩌면 어린이들에게도 세상이 요구하는 과업을 따르도록 하여 ‘미래 우리사회의 희망’이라 일컫지 않았더라면, 비좁은 봉오리에서 차오르는 꽃을 누르지 않고, 미숙한 채로 내밀어 본 꿈들이 많았을 것이다.

반드시 어린이와 청소년들만 미숙하고 성급한 꿈이 있는 것은 아니다. 번듯한 직업을 가진 어른이라 할지라도 익숙하지 않는 것을 시작할 때는 모두 어린이가 된다. 그렇게 연약하게라도 서둘러 꽃잎을 펼쳐내고 싶은 참을성 없는 꿈들에게, “그래, 그냥 꽃잎을 내밀어보자.” 지지해주는 따뜻한 시선이 마땅히 있어야 할 곳이 문화예술교육의 현장이라 생각한다. ‘기다리지 말자.’, ‘가만히 있지 말자.’라고 행동하는 목소리도 있어야 하지 않을까. 그래서 인생의 어느 시기를 살고 있더라도 언제나 꽃을 피울 수 있도록 따스한 문화예술의 현장이 주변을 차지한다면, 부족하고 유약한 꿈들이 모여 다채로운 일상을 영위할 수 있었을 것이다. 여전히 먹고 살기 힘들어서 문화예술은 자꾸 뒤로 미뤄지지만, 다정한 시선으로 고유하고 개성있는 삶이 존중받을 수 있도록 여전히 문화예술을 힘써 공유해야한다.

익숙하지 않는 것을 시작할 때 지지해주는 따뜻한 시선이 마땅히 있어야 할 곳이 문화예술교육의 현장이라 생각한다. ⓒ최서영

변하는 것을 바라봄

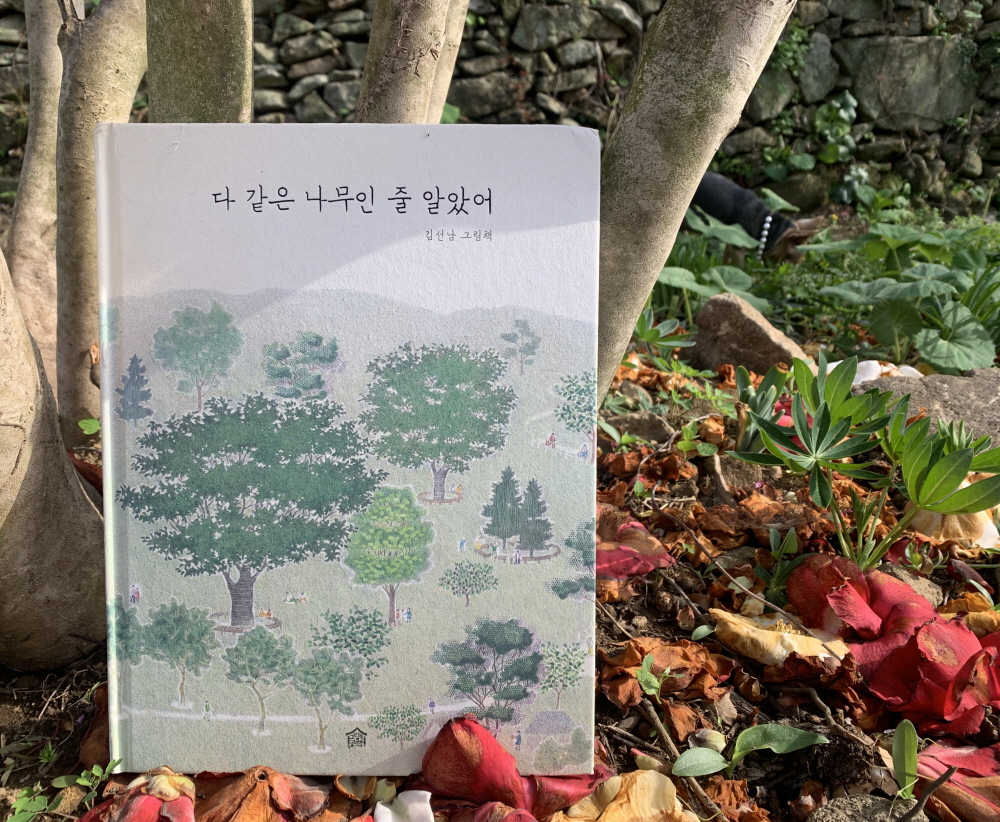

따뜻한 시선 한 줌이라도 쥐고 사는 것이 쉽지 않다. 다정하게 바라볼 수 있으려면 서로 조금씩 변하며 산다는 것을 알고 있어야 안심이 되는데, 여유가 없으니 노려보기 쉽다. 그런 불안한 마음을 양손 가득 쥐면, 손가락 틈으로 불안이 새어 나와 자꾸 스스로와 주변을 의심하려 한다. 결국, 무엇인가를 깊이 들여다보지 못하고 겉으로 보기에 비슷하게 살기를 바라게 된다. 나도 아들을 양육하면서 그런 마음이 불쑥 들 때는 얼른 그림책 의 시선을 품는다. 그림책은 마을에 흔한 나무들을 모두 ‘푸릇한 것’으로 퉁쳤던 것을 반성한다. 그래서 책장을 넘기는 내내 나무 한 그루씩 멀리 보았다, 가까이 보았다를 반복하며 하나하나의 나무를 깊이 들여다본다. 마침내 책장을 닫으면, 풍요롭고 충만한 일상을 감사하고픈 마음이 열린다. 그 시원한 마음을 관통하여 나 자신과 주변이 시나브로 변한 것을 자세히, 오랫동안 바라보지 않음을 뉘우치게 된다.

먹고 살기 위해 때로는 일부러 방향을 잃고, 자신을 미워하며, 가지고 있는 고유한 것을 버리고, 뒤처질 것 같은 불안감에 시달린다. 그래서 거대하고, 빽빽한 길 안으로 ‘학생‘, ’취준생’, ‘실업자’, 등으로 서로 비슷한 사람이라 퉁치며 밀고, 밀치며 휩쓸려 살고 있는 것일 수도 있다. 그러니 할 일이 많은 빼곡한 길 위에서 자신을 무심히 바라보고, 다른 행동을 하는 타인을 쉽게 혐오하지 않았는가. 다른 방식으로 살아가려는 이를 우습게 바라보지 않았는가. 그러니 문화예술교육이 빽빽한 길 위에 있는 사람들을 길 밖으로 초대해야 한다. 길 밖에서 우리가 다 다른 나무라는 것을 보여줬으면 좋겠다.

서로 비슷한 말을 하고, 비슷한 외양을 가졌다고 해서 우리는 비슷한 사람이 아니다. 가까이서 보면 우리는 손가락 지문마저 다르다. 그만큼 유일하기 때문에 소중하다. 문화예술교육만큼은 이렇게 소중한 생명들이 살아내는 것, 뽐내고 싶은 것이 다르다는 것을 실컷 속삭일 수 있다. 속삭이는 소리가 메아리가 된다면, 많은 사람들이 길 밖으로 나와 지독히 미운 자신을 지극히 사랑하고, 타인의 개성도 친절하게 바라볼 수 있을 것 같다. 그러면 마침내 온 계절 서로 다른 사람들이 각자 뽐내는 것을 바라보며 생애주기마다 심심하지 않을 것이다. 서로 다름을 감탄하며 사는 것이 일상이 되도록, 문화예술교육자들이 앞장서서 불안을 거두고, 어느 하나의 것으로 퉁치는 것을 반성하여 온 계절 분주했을 우리 주변을 가까이서, 멀리서 다정하게 만나기를 바란다.

문화예술교육이 빽빽한 길 위에 있는 사람들을 길 밖으로 초대해야 한다. 길 밖에서 우리가 다 다른 나무라는 것을 보여줬으면 좋겠다. 『다 같은 나무인 줄 알았어』(김선남, 그림책공작소, 2021) ⓒ최서영

돌아봄

벚꽃이 지고 이파리만 무성하면 그 나무가 그렇게 아름다웠던 벚꽃나무였다는 것을 잊는다. 하지만, 벚나무는 그대로 그 자리에서 우리의 ‘벗’이었다. 여름에는 푸른 잎사귀로 싸르르 바람이 지나는 소리를 들려주고, 가을에는 노푸르딩한 색으로 변해 이파리를 떨구며 같이 울고 있었다. 겨울에 울적할 때는 맨살로 고요히 함께 있었다. 그래서 문화예술교육자라면 꽃없이 남은 계절을 보내는 벚나무를 쓸쓸하게 두어서는 안 된다. 앙상한 나뭇가지만이 있을 때도, 그렇게 아름다웠던 벚꽃나무였다는 것을 기억하고 만져주었으면 좋겠다.

문화예술이 민주화를 이뤘다고 안심하고 5·18을 잊고 지냈다면, 과거는 잊고 새로운 삶을 살아야한다고 뒤를 ‘돌아보지’ 않았다면, 지금에 이르러 응원봉을 들고 춥고 깜깜한 거리에서 빛을 내지 못했을 것이다. 그러니 있는 자리에서 작고, 쓸모없고, 잊혀가는 것들을 바라보고 기억해달라고 보채어본다. 남은 봄의 계절에 ‘보다’의 의미를 잊지 않고 5월 18일을, 지역에서 잊혀가는 것들을 ‘돌아보았으면’ 좋겠다. 그래서 여전히 나는 작은 것도 애정있게 돌아보며 조금은 마음 아프게 보내고 싶다. 하지만 이제는 그림책의 긍정하는 힘을 믿고, 나를 아프게 하는 차갑고 오염된 공기를 들이마셔도, 따뜻하고 깨끗한 숨을 내뱉을 수 있다.

최서영 / 그림책 작가

쓸모없고, 잊혀가는 것들의 이야기를 쓰고 그립니다.

하얀구슬(2021), 환상항해(2023)